Если вы затрудняетесь с выбором глубины, на которой следует прокладывать канализацию в частном доме или водопровод, самый простой способ – обратиться к соседям и узнать, как они это делали и какие проблемы возникали в том или ином случае. Чужой опыт – самый надежный и недорогой способ поиска информации. Если вы строите в малонаселенном районе, лучше обратиться за советом к специалисту.

Глубина проникновения мороза в Московском регионе

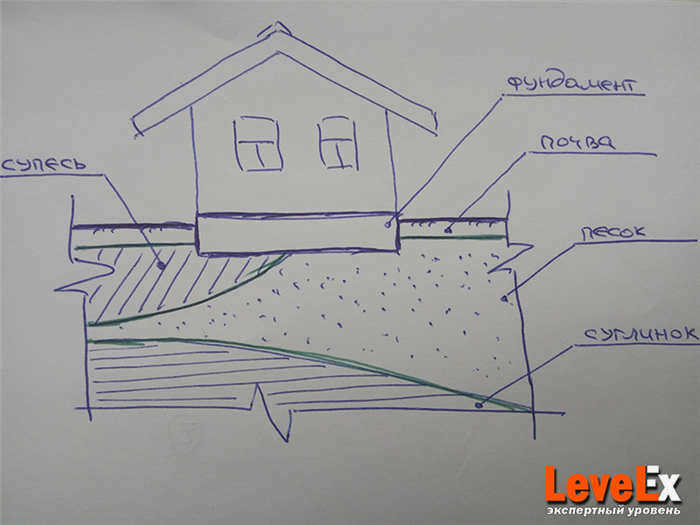

Зима характеризуется промерзанием почвы на определенную глубину, что сопровождается замерзанием содержащейся в почве воды, в результате чего она расширяется и увеличивается в объеме. Увеличившийся в объеме грунт воздействует на фундамент здания, вызывая его смещение и нарушая его естественное положение.

Промерзание оказывает негативное воздействие, которого можно избежать, заложив фундамент ниже уровня промерзания. Этот показатель зависит от типа грунта (глина, песок, супесь) и климатической зоны (среднегодовая температура в регионе).

Глубина промерзания определяется в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83, где указано, что нормативная глубина определяется по средним значениям сезонного промерзания в регионе, определенным по результатам наблюдений за 10-летний период.

Примечание: Наблюдения проводятся на открытых горизонтальных площадках, очищенных от снежного покрова, при условии, что глубина залегания грунтовых вод ниже уровня промерзания.

При отсутствии многолетних наблюдений степень промерзания грунта определяется на основании теплотехнических расчетов. Если работы проводятся на территории, где грунт не промерзает на глубину более 2,5 метров, то для расчета используется формула: dfn=d0 √Mt.

Пояснение к формуле:

Mt – коэффициент, который численно сравнивается с абсолютными значениями средних зимних температур в конкретном регионе (если необходимые наблюдения не проводились, принимаются данные гидрометеорологических станций, работающих в идентичных климатических зонах).

d0 – значение, равное точке промерзания конкретного типа грунта.

- глины (суглинки) – 0,23 м

- крупнообломочные грунты – 0,34 м; – песчаные грунты (супеси) – 0,34 м; – песчаные суглинки – 0,25 м;

- пески (супеси) – 0,28 м

- гравелистые пески – 0,30м.

Уровень промерзания почвы в Москве и Московской области

Уровень промерзания почвы в Подмосковье зависит от водонасыщенности почвы в данном районе. Этот уровень сильно варьируется для региона и составляет от 0,4 до 2 метров. Максимальные значения характерны для участков с наиболее влажными и плотными почвами при условии сильного и продолжительного мороза. Когда почва рыхлая и на участке нет влаги, уровень промерзания будет крайне низким.

Действительно, в Московской области почва редко промерзает более чем на метр.. Вы можете руководствоваться конкретными данными, приведенными для каждого района:

- Сергиев Посад – 1,4 м;

- Сергиев Посад – 1,4 м; Наро-Фоминск – от 0,6 до 1 м;

- Можайск – 0,6 м;

- Волоколамск – 0,7 – 1,2 м;

- Дубна – 1,5 – 2,1 м;

- Подольск – 0,4 м.

Характерно, что в населенных пунктах, расположенных вблизи Москвы проникновение мороза колеблется в пределах 0,7 – 1,2 м. Южные районы, такие как Чехов и Серпухов, могут похвастаться значениями 0,4 – 0,8 метра. Самые высокие значения наблюдаются в северных районах области: Клин (1,8), Талдом (1,3), Дмитров (1,6).

Непосредственно в Москве. Степень промерзания почвы колеблется в диапазоне 1,2 – 1,32 метра. Конкретные значения должны быть рассчитаны на основе типа почвы на участке и наблюдений в течение длительного периода времени. Если пренебречь расчетами последствия для здания могут быть катастрофическими..

Полезный материал

Усиление фундаментов

Во время возведения зданий и сооружений довольно часто возникает проблема, когда фундамент находится в аварийном состоянии.

Уровни водопровода

Хорошо известно, что самым опасным явлением в водопроводных сетях является замерзание зимой, когда температура опускается ниже нуля. Вода превращается в лед и увеличивается в объеме, что приводит к разрыву труб и фитингов. По этой причине основное правило при прокладке водопроводных сетей – закапывать участки, проходящие вдоль улицы, ниже уровня, на котором промерзает грунт.

Однако это не единственный фактор, который необходимо учитывать при выборе глубины залегания труб. Важны и другие факторы: температура перекачиваемой воды, тип и диаметр труб, эксплуатация системы, дополнительная изоляция и т.д.

Глубина промерзания

Этот уровень зависит от минимальной зимней температуры воздуха, глубины снежного покрова, состава почвы, высоты уровня грунтовых вод и других факторов, характерных для каждого конкретного места. Хорошей новостью для начинающих строителей является то, что им не придется делать сложные расчеты или привлекать специалистов, поскольку в каждом регионе есть готовые стандарты прокладки труб, учитывающие все эти факторы.

Определив по картам или специальным таблицам максимальный уровень замерзания, к нему прибавляют 50 см и определяют глубину заглубления водопровода, чтобы вода в трубе не замерзла.

Однако не всегда возможно выкопать траншею на нужную глубину. Препятствиями могут быть сложная структура почвы, близость грунтовых вод или, как на Крайнем Севере, необходимость использования специализированного оборудования и углубления на глубину более 3 метров, что приводит к неоправданно высоким затратам.

В таких случаях трубы прокладываются выше проектного уровня, но обязательно изолируются с помощью изоляционных материалов или современных нагревательных кабелей, поддерживающих определенную температуру жидкости.

Описание видео

Подробнее о выборе труб для подземного водопровода смотрите в видеоролике:

Другие факторы

Существуют и объективные факторы, которые влияют на расчеты. Например, глубина залегания центрального водопровода, к которому вы планируете подключиться, или дно кессона над водяной скважиной.

Не следует упускать из виду и другие факторы, такие как количество осадков и уровень грунтовых вод в регионе. Если они высоки, трубы могут всплыть, что можно предотвратить путем засыпки грунта слоем не менее 100 см или закрепления трубы.

Необходимо также учитывать состояние грунта над водопроводом. Если есть тротуар, автостоянка или другое сооружение, которое зимой очищается от снега, земля над ним будет промерзать сильнее, чем под снежным покровом.

Типы фундаментов и меры по "защите от мороза".

При выборе типа фундамента следует учитывать степень морозного пучения. К вариантам "защиты от морозных волн" относятся фундаменты на основе ТИСЭ, винтовых свай, заглубленных стяжек с монолитной широкой подушкой (с подушкой, так как без нее легкие дома на стяжке также подвержены морозным волнам) и монолитной плитой ниже границы морозных волн.

Очевидно, что уширения свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и монолитное полуоснование заглубленного ленточного фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, чтобы придать им функцию "якоря". К фундаментам, предотвращающим морозное пучение, не относятся свайные фундаменты без расширения, мелкозаглубленные ленточные фундаменты, плавающие плиты или простые заглубленные ленточные фундаменты без широкой монолитной подушки (на практике нашей фирме известно много случаев, когда стены заглубленного ленточного фундамента зажимаются вспучивающимся грунтом настолько сильно, что грунт тянет фундамент вверх вместе с домом).

Методы защиты от морозного пучения.

Существует несколько современных методов, позволяющих практически полностью или частично устранить последствия морозного пучения.

1. круглогодичное отопление здания. Это не следует путать с ситуацией, когда хозяева приезжают в дом несколько раз за зиму. Это дом, где температура круглый год не опускается ниже +15 градусов. В этом случае следует рассмотреть вариант "плавающей" плиты или плиты на грунте. Суть метода заключается в том, чтобы сначала возвести замкнутый по периметру герметичный цоколь (фундамент без "щели"), а затем важно правильно его утеплить. Рекомендуется изолировать в двух местах:

– Фундамент утепляется по внешнему периметру, вертикально. Наиболее часто используемым материалом является ЭППС (экструдированный пенополистирол), который уже может быть встроен в некоторые фундаментные плиты. Толщина ЭППС должна быть не менее 50 мм, а для Московского региона желательно 80 или 100 мм.

Описание видео

Когда и как делать песчаную подсыпку под фундамент, смотрите в видео ниже:

Важно! Настоятельно рекомендуется делать подушку под фундамент не только непосредственно под самой конструкцией фундамента, но и над выступающей частью его нижней части.

- Комбинированный метод. Этот вариант сочетает в себе теплоизоляцию фундамента, устройство песчаной подсыпки и монтаж дренажной системы. Этот метод наиболее эффективен при искусственном уменьшении глубины заложения фундамента. На рисунке ниже показана комбинация этих методов.

Выводы

Несомненно, глубина фундамента требует особого внимания. От правильного выбора этого параметра будет зависеть как надежность конструкции, так и бюджет.

Неспециалисты на этом этапе часто руководствуются русским "овощем", что приводит к необоснованной глубине фундамента.

Уже в первый год эксплуатации это может иметь катастрофические последствия для всего строящегося сооружения, вплоть до его разрушения. Поэтому крайне важно выбирать глубину заложения на основе тщательного анализа грунта, тщательных расчетов и разумной экономической целесообразности.