После образования на Земле процесс формирования почвы никогда не прекращался.

Все, что вам нужно знать о почвенном профиле

Вы не часто слышите о почвенном профиле, это специальный термин. Однако садоводы и огородники, которые хотят, чтобы почва на их участках была как можно более плодородной, и интересуются научными способами достижения этой цели, знают о почвенном профиле. Такие знания дают представление о том, как улучшить состав почвы, насколько она плодородна, что будет расти на ней лучше всего, а что не будет расти никогда.

Что это такое?

Почвенный профиль формируется в результате процессов, которые приводят к появлению ряда параметров, отличающих его от подстилающей породы. Существует несколько основных морфологических характеристик профиля. К ним относятся цвет, текстура, структура, толщина (не только профиля, но и отдельных горизонтов), наличие новообразований и включений, а также состав с точки зрения гранулометрии.

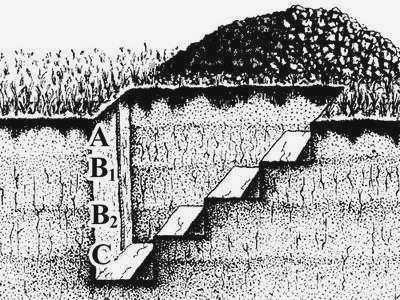

Именно по профилю можно понять, как меняются ее свойства в вертикальном "сечении". Меняется все – химический состав, гранулометрия, биологические свойства, минералогия от поверхностного слоя до самого глубокого слоя, называемого неизмененной породой (другое название – подстилающая порода). Изменения происходят как плавно, так и скачками. Слои почвы делятся на горизонты, которые располагаются в определенном порядке друг за другом. Они называются генетическими горизонтами. Почва состоит из всех горизонтов в своей структуре. Конечно, эта структура будет различной для разных типов почв.

Чтобы определить тип профиля, делается почвенный разрез. Разделы делятся на три типа: основной (полный), контрольный (пробный или полуколонный) и поверхностный (вкопанный). Первый из них является наиболее точным и имеет наибольшую глубину, давая полное представление о составе почвы. Основной разрез закладывается таким образом, чтобы достичь верхних горизонтов неизмененной коренной породы. Размер этого разреза в большинстве случаев не превышает 1-2 м.

Цель разреза – детально изучить морфологические свойства почвы и отобрать образцы для анализа.

Пробный разрез имеет меньшую глубину – от 75 см до 1,5 м. Согласно правилам закладки, если при описании полуямы обнаружены признаки ранее неизвестных горизонтов, основной разрез закладывается в том же месте. Толщина гумусовых горизонтов исследуется во время полуямы. Поверхностный разрез делается там, где предполагается, что одна почва замещает другую. Глубина этих трансектов составляет от 40 до 70 см.

Что это такое.

Каждый год почва фильтрует десятки тысяч кубических километров воды. В одной чайной ложке почвы содержится такое количество микроорганизмов, которое не сравнится даже с количеством живущих на планете людей. Около 95 процентов известных человечеству продуктов питания произрастает в почве. Огромное количество антибиотиков получают из почвенных бактерий, а это значит, что почва также лечит. Это лишь несколько фактов об особом органе природы под названием почва.

Она считается поверхностным слоем земли и образовалась в результате длительных изменений горных пород под влиянием микроорганизмов, растений, солнечного тепла и, конечно, осадков. Это уникальное природное образование, поскольку его состав, структура и свойства имеют особые характеристики. Верхняя кора (так ее справедливо называют) представляет собой сложное сочетание органических и неорганических веществ. Она также является продуктом деятельности многих поколений живых организмов.

Неправильно было бы также называть почву столпом биосферы нашей планеты. Очевидно, что это уникальный ресурс, выполняющий множество функций и представляющий собой богатство нашей планеты.

Вот краткое описание почвы и 10 интересных фактов о ней.

- После океана почва является вторым по величине хранилищем углерода на планете (75% всего углерода на суше находится в почве).

- Почва состоит из песка, глины и ила. Если в почве много ила, она будет более плодородной. Если много песка, то ей не страшна стоячая вода.

- Почва – крупнейший резервуар биоразнообразия, содержащий около трети всех живых организмов на планете.

- Формирование почвы – очень медленный процесс. В средних широтах плодородный слой толщиной не более 2 см формируется примерно за сто лет.

- Почва является естественным буфером и детоксикатором для тяжелых металлов, моющих средств и других опасных веществ, которые могут попасть в воду. Почва также очищает от них воздух.

- Природная устойчивость почвы – не безграничный ресурс, поэтому в крупных промышленных районах, вблизи крупных городов и транспортных артерий появились искусственные пустыни.

- На сегодняшний день ученые смогли идентифицировать не более 1% почвенных микроорганизмов.

- Эта наука называется почвоведением. Основоположником этой науки стал российский исследователь Василий Докучаев.

- Главной особенностью почвы как природного тела является ее постоянное, непрерывное развитие.

- Студенты естественнонаучных курсов часто задают вопрос: "Почва – это биогенное или биокосмотическое вещество?". Правильный ответ заключается в том, что почву можно классифицировать как биокосмотическое вещество, созданное как живыми организмами, так и органическими процессами.

Живая или неживая природа?

Почва занимает промежуточное положение между живой и неживой природой, что еще раз подтверждает уникальность и особый статус этого вещества. Это связующее звено между живой и неживой природой. Например, известняк, уголь и торф являются неживыми минералами. Однако они образовались из останков живых организмов.

Мы можем вернуться к идее биокосма, в котором одновременно протекают живые микроорганизмы и промежуточные (неживые) процессы. Оба участника почвообразования находятся в относительном равновесии. Эта двойственность структуры является одной из характерных особенностей почвы.

Подзолистый слой

Второй слой почвы называется Подзолистый слой почвы . (A) совершенно неплодороден, беловатого цвета, как зола, образуется из подстилающей породы в результате выщелачивания кислыми выделениями растений и чрезмерных осадков, имеет неблагоприятную для растений кислую среду и поэтому опасен для роста корней.

При сельскохозяйственном использовании почвы человек должен избавиться от этого неблагоприятного для растений слоя. Однако одной физической вспашки для этого недостаточно. Вы не сможете избавиться от него сразу, просто перекопав почву за один раз или за год. Если вы это сделаете, весь верхний слой почвы (лесная подстилка) погибнет, разбавится и закислится, и растения просто не смогут расти на такой смеси. Толщина подзолистого слоя на разных почвах варьируется от 3 до 7-15 см. Поэтому для развития этого слоя потребуется 3-8 лет.

Пахать под пахотный слой можно не более чем на 1-2 см в год и только при условии внесения на сантиметр вспаханного слоя 10 кг/м2 хорошего навоза, 50 г/м2 суперфосфата и 200 г/м2 доломитовой муки. Только при этих мерах через несколько лет пахотный слой поднимется до 25-28 см, подзолистый слой исчезнет, и почву можно будет считать развитой.

Глинистый слой

Третий почвенный горизонт называется иллювиальным (В1 переходный горизонт и В2 ) и является более плотным. Уплотнение происходит в результате вымывания в него различных веществ из верхних слоев почвы, он содержит много коллоидных частиц (глины), полуводные оксиды железа и алюминия, кстати, очень токсичные для растений, его толщина составляет 50-150 см. Повышенная плотность этого горизонта, наличие кислотных соединений препятствует росту и дыханию корней. Улучшить его можно только глубоким рыхлением с помощью специальных инструментов или сложной ручной перекопкой слой за слоем, или локальной перекопкой на дне ямы при посадке плодовых растений.

Далее подстилающий грунт (С), из которой сформировались все верхние слои почвы. Химический состав подстилающей породы определяет состав и плодородие всей почвы. Почва должна содержать не больше питательных веществ для растений, чем подстилающая порода. В истории Земли территория Северо-Западного региона когда-то была защищена водами океана, а потом вода отступила и унесла с собой все растворимые питательные вещества.

Поэтому наши почвы изначально очень бедны всеми питательными веществами, особенно азотом, фосфором, йодом, медью, кобальтом, молибденом, бором и некоторыми другими микроэлементами, которых не хватает растениям. Поэтому животные и люди могут страдать от эндемических заболеваний, связанных с недостатком этих элементов как в почве, так и в растительной пище. Именно поэтому наши почвы (из-за бедности) относятся к зоне рискованного земледелия, где без применения органических и минеральных удобрений получить полноценный урожай и качественные продукты питания просто невозможно.

Верхний пахотный горизонт дерново-подзолистой почвы в познавательных целях можно разделить на пять компонентов (фаз): Одна часть – минеральное вещество (песчаные частицы 0,05-1 мм, глинистые частицы 0,001-0,05 мм, коллоидные частицы менее 0,001 мм), они составляют в среднем до 270 кг/м 2 общей массы на одном квадратном метре с глубиной 25 см, вторая часть – органическое вещество (растительные остатки, мертвые микроорганизмы и гумусовые вещества), 13-20 кг/м 2 от общей массы почвы, третья часть – почвенный воздух, он почти ничего не весит, четвертая часть – почвенный раствор, его 10-20 кг/м 2 , пятая часть – живая фаза почвы (микроорганизмы, грибы, водоросли, черви, насекомые, млекопитающие и другие организмы), до 20 кг/м 2 . Все фазы почвы необходимы и важны для роста растений.

Из каких веществ состоит почва, а из каких нет?

Почва, используемая в сельском хозяйстве для выращивания растений, не является полностью твердой. Количество твердых веществ пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее важными твердыми веществами для плодородия почвы являются глина и соединения живых организмов. Плодородная почва содержит поры и твердые вещества в равных пропорциях. Органические соединения верхнего слоя почвы включают разнообразные бактерии, мелких животных и корни растений.

Неорганические компоненты включают:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы состоят из песка и глины;

- Молекулы воздуха. Они обеспечивают дыхание для корневой системы и животных, живущих в почве;

- Вода с элементами минеральных солей. Растения поглощают воду и соли через корни, пьют и набираются сил для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральных солей в почве крайне низкое; каждое растение постоянно использует соли. Для восполнения этого элемента остатки животных и растений образуют гумус. Они постепенно преобразуются в минеральную соль;

- Гранит не является частью почвы.

Слои почвы по порядку и от чего зависит цвет почвы?

Цвет верхнего слоя почвы напрямую зависит от содержания гумуса. Если гумус присутствует в небольшом количестве, почва имеет светлый цвет. Чем больше гумуса в почве, тем темнее она будет.

Количество гумуса также влияет на плодородие. Самая плодородная почва называется чернозем. Она называется так потому, что имеет самый темный, почти черный цвет. Это указывает на большое количество гумуса.

Порядок слоев почвы всегда одинаков, но только на верхнем, вспаханном уровне выращивают сельскохозяйственные культуры. Плодородие почвы повышается за счет рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют обитатели почвы. К ним относятся кроты, черви, мыши и медведи.