Это понятие стоит понять каждому, кто решил построить фундамент самостоятельно. Она также будет полезна тем, кто решил привлечь профессионалов.

Как бороться с морозным пучением грунта

Морозное пучение грунта происходит, когда вода в грунте замерзает, тем самым увеличивая объем почвы и поднимая ее уровень. Замерзшая почва давит на любые сооружения, находящиеся в земле или на земле, деформируя и смещая их. Это очень опасное явление для домов и других зданий. Углубления в почве могут привести к смещению фундамента, сдвигу пристроек и крылец, подъездных путей, растрескиванию стен, деформации арок и даже разрушению домов.

Все почвы, содержащие глину и, следовательно, связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны набухать при замерзании. К ним относятся глины, суглинки, супеси, мелкие пески, алевритовые пески и другие пески, если они содержат частицы алевритовой глины.

К непористым грунтам относятся крупные и средние пески, не содержащие частиц кремнистой глины.

Как уплотненные грунты влияют на фундаменты и конструкции

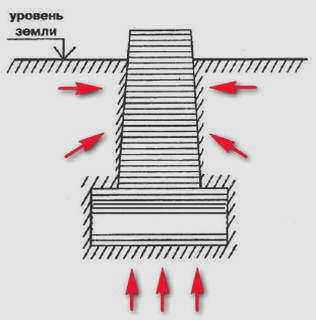

Грунт, увеличивающийся в объеме, создает напряжения, которые влияют на все строительные конструкции. Эти силы можно разделить на

Нормальные – силы, действующие вверх на нижнюю часть фундамента, поднимая его;

Касательные – силы трения, действующие на вертикальные стены сооружения при движении грунта вверх или вниз;

Перпендикулярные: силы, действующие в горизонтальной плоскости, когда грунт расширяется и оказывает давление на стены фундамента (грунт под домом не промерзает, поэтому нет сопротивления сжатию изнутри).

Морозная волнистость может иметь разную интенсивность в разных точках поверхности, даже если они расположены очень близко друг к другу. Это еще больше увеличивает опасность данного явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направления.

Интенсивность морозного пучения зависит в первую очередь от влажности почвы и количества замерзающей воды. Если почва вокруг дома в непосредственной близости от фундамента сильно увлажнена, например, стоками с крыши, риск возрастает. Обычно осенью вокруг фундамента скапливается вода, за которой следуют заморозки…..

Способность почвы накапливать воду напрямую зависит от ее состава. Чем пластичнее глина, тем более влажной может быть почва. В России до 75% площади, пригодной для строительства, составляют набухающие почвы. Почти все старые дома и другие постройки, подъездные пути и дорожки нуждаются в защите от движения грунта зимой.

Глубина промерзания

Глубина промерзания грунта Глубина промерзания грунта – это глубина, на которую почва может промерзнуть зимой. Эта глубина обозначает предел, ниже которого рекомендуется размещение фундамента (фундамент – это нижняя часть монолитного участка без фундамента) или "анкерных" элементов фундамента (удлинители свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и т.д.). На карте указана нормативная глубина промерзания.

Однако фактическая глубина промерзания может быть значительно меньше или больше, чем указано на карте. Это объясняется следующими причинами:

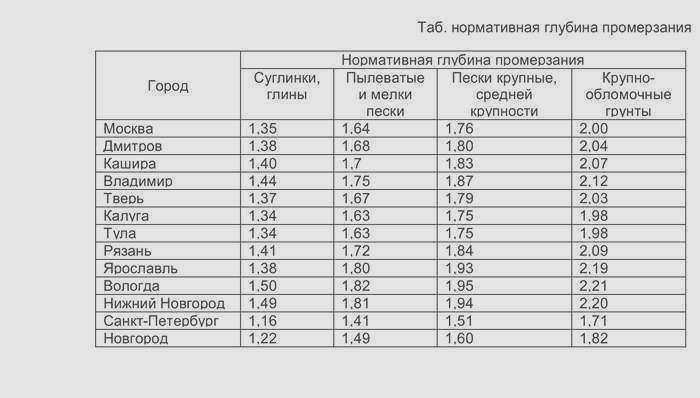

1. во-первых, важен тип почвы в данной местности. Ниже приведена таблица с глубиной промерзания различных типов почвы, в частности, для городов Московской области.

Возникает логичный вопрос – почему для Московской области было принято 140 см, когда в таблице есть гораздо более высокие значения? Дело в том, что глубоко промерзают именно песчаные грунты, которые не пускают волну и не представляют угрозы для строительства фундаментов. Песчаные почвы склонны быстро фильтровать воду, и чем больше размер частиц (фракция), тем быстрее происходит фильтрация. Поскольку влага быстро удаляется из песчаных почв, степень морозной ряби в них незначительна, а само промерзание происходит глубоко в результате открытых пор. Неприятной ситуацией может быть наличие под песком на глубине одного-двух метров водяного подпора, так как это может привести к застою влаги в верхних слоях и набуханию; это исключительные ситуации.

Типы фундаментов "морозной волны" и способы их устранения.

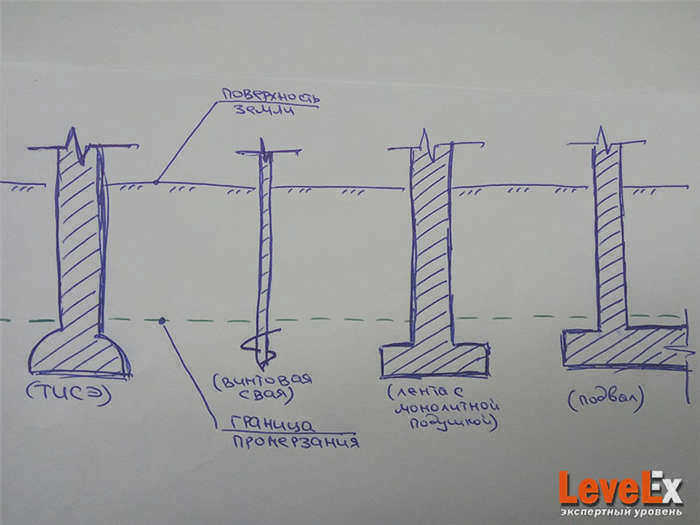

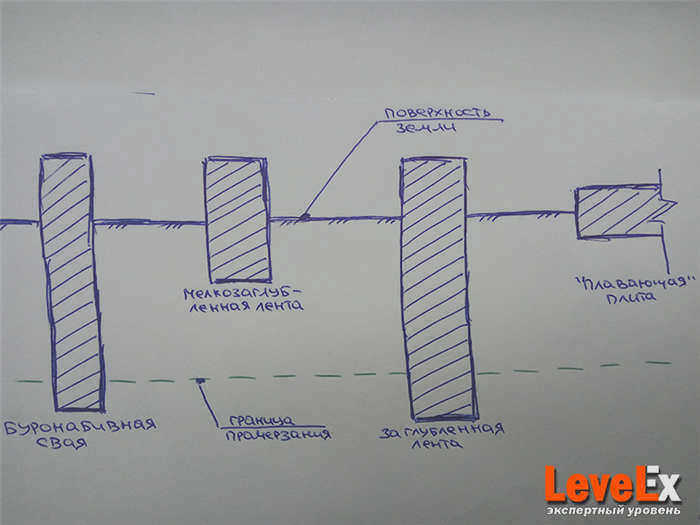

При выборе типа фундамента необходимо учитывать степень морозной ряби. Вариантами "антиморозной ряби" являются фундаменты на основе ТИСЭ, винтовые сваи, заглубленные полосы с широкой монолитной подушкой (именно с подушкой, так как без нее легкие дома на полосе также подвержены ряби) и монолитная плита, расположенная ниже линии промерзания грунта.

Понятно, что расширение свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и монолитное полуоснование заглубленной ленты должны располагаться ниже линии промерзания, чтобы придать им функцию "якоря". К фундаментам, предотвращающим морозное пучение, не относятся свайные фундаменты без расширения, мелкозаглубленные ленточные фундаменты, плавающие плиты или простые заглубленные ленточные фундаменты без широкой монолитной подушки (на практике нашей фирме известно много случаев, когда стены заглубленного ленточного фундамента зажимаются вспучивающимся грунтом настолько сильно, что грунт тянет фундамент вверх вместе с домом).

Методы защиты от морозного пучения.

Существует несколько современных методов, позволяющих почти полностью или частично устранить последствия морозной зыби.

1. круглогодичное отопление здания. Это не путать с ситуацией, когда хозяева приезжают в дом несколько раз за зиму. Речь идет о доме, где температура круглый год не опускается ниже +15 градусов. В этом случае следует рассмотреть вариант плавающего перекрытия или плиточного перекрытия. Суть метода заключается в том, чтобы сначала возвести замкнутый по периметру герметичный цоколь (фундамент без "щели"), а затем важно правильно его утеплить. Рекомендуется изолировать в двух местах:

– Фундамент утепляется по внешнему периметру, вертикально. Наиболее часто используемым материалом является ЭППС (экструдированный пенополистирол), который уже может быть встроен в некоторые фундаментные плиты. Толщина ЭППС должна быть не менее 50 мм, а лучше 80 или 100 мм для Московского региона.

Методы устранения волнистых свойств почвы

- Самым простым и надежным методом предотвращения волнистого грунта является замена волнистого грунта на гарантированно не волнистый – средний, крупный или гравелистый песок (или щебень/гравий). Песчано-гравийные грунты не должны содержать более 15% глинистых частиц и должны быть защищены от заиливания путем разделения слоев геотекстилем.

Необходимо учитывать следующее ширина котлованазаполненного неосадочными грунтами должна быть не менее0,2 м при глубине промерзания грунта df 1,0…1,5 м; не менее 0,3 м при глубине промерзания грунта df равной 1,5…2,0 м; ширина морозных трещин должна быть не менее 0,5 м при глубине промерзания до 2,5 м. Желательно обеспечить отвод воды от не разжиженного дренирующего грунта и покрыть поверхность засыпки водонепроницаемой стяжкой.

В случае со сваями щель создается путем бурения отверстия большого диаметра на глубину сезонного промерзания грунта. Сваи устанавливаются в грунт путем бурения отверстий большого диаметра и последующей засыпки швов песком или песчано-гравийной смесью (ПГСМ).

- Установка производится с помощью песчаного фильтра:

– Засоление почвы. Временная мера, например, на время строительства. Выполняется с использованием поваренной соли или хлористого калия. Расход примерно 30 кг на 1 м3 грунта. Наносить путем смешивания с засыпанным грунтом слоями примерно по 10 см. Засыпку производить с глубины 0,5 м до глубины 1,0 м. Соленость может негативно повлиять на остаточную долговечность материала фундамента.

– Обработайте почву масляным раствором. Это выполняется на 5-10-сантиметровом слое почвы, контактирующем с фундаментом. Раствор должен содержать дизельное топливо 54%, высокоокисленный битум 20%, оксид кальция 20%, NPK (алкиларилсульфонат) 4% и воду 2% по весу. (пункт 5.2 инструкции)

Методы снижения влажности почвы в зоне промерзания

Основной причиной промерзания грунта является наличие воды, которая при замерзании превращается в лед, поэтому наиболее эффективным способом является дренаж грунта и удаление воды из почвы.

Это включает в себя следующие меры:

- постоянный постоянный дренаж поверхностная атмосферная вода

- вертикальное выравнивание с уклоном не менее 5% для отвода поверхностных вод;

- выравнивание насыпей с нескальными грунтами для обеспечения требуемого расстояния от максимального уровня грунтовых вод;

- постоянный дренаж;

- водонепроницаемые задние стенки по периметру зданий и сооружений шириной не менее 1,0 метра;

- тщательно уплотненная обратная засыпка;

- специальные меры по предотвращению насыщения почвы в случае проникновения водоносных сред;

- расстояние не менее 20 м от источников смачивания (водоразборные колонки, автомойки и т.д.).

Инженерно-мелиоративные мероприятия (дренаж и водопонижение, отвод поверхностных вод) являются локальными, если они обеспечивают дренаж почвы в зоне сезонного промерзания и на глубину 2-3 м ниже нее. Однако очень часто понижение уровня грунтовых вод невозможно или слишком дорого, в этом случае эти меры используются в сочетании с другими для уменьшения деформации грунта при промерзании.

Глубина промерзания

Глубина промерзания грунта оказывает сильное влияние на вспучивание поверхности земли. Например, в Забайкальском крае при глубине промерзания 2,6-2,8 м на глинистых грунтах пучение поверхности грунта достигает 40 см, а высокопористая глина в Московской области при глубине промерзания 1,5 м пучится на 15 см.

В зависимости от региона Российской Федерации и местных условий глубина промерзания почвы может значительно варьироваться: от 0 до 6 м. Максимальные значения глубины промерзания почвы наблюдаются в Забайкалье, ближе к монгольской границе, в основном на песчаных и крупнообломочных почвах и преимущественно на северных склонах.

Наблюдения за глубиной промерзания почв показали, что влажные глины и суглинки промерзают гораздо меньше, чем супеси, мелкие пески и алевриты, а крупные и крупнообломочные почвы промерзают даже больше, чем песчаные суглинки и алевриты.

Чем крупнее частицы, тем больше глубина промерзания, при условии, что другие условия одинаковы, но более грубые почвы не подвержены морозным пульсациям.

Поскольку глубина проникновения мороза зависит от действительно большого количества факторов, давайте сначала выясним, что говорят по этому поводу нормативные документы.

В нормативной документации по проектированию фундаментов говорится только о глубине промерзания грунта. Это значение рассчитывается по формулам, которые зависят от среднемесячных температур в холодное время года и типа почвы, без учета всех остальных факторов (снежный покров, солнечная радиация, свойства и влажность почвы и т.д.).

Действующее положение о фундаментах – СП 22.13330.2016 Фундаменты зданий и сооружений представляют собой:

СП 22.13330.2016 п. 5.5.1 Глубина заложения фундаментов Глубину заложения фундаментов следует определять с учетом: …- глубины сезонного промерзания грунта. Оптимальную глубину заложения фундамента в соответствии с вышеуказанными условиями следует выбирать путем проведения технико-экономического сравнения различных вариантов.

Применение

Для правильного учета сил морозного пучения и выбора мероприятий по защите от его воздействия необходимо и достаточно правильно определить глубину промерзания грунта. Для этого следует воспользоваться расчетами, приведенными в нормативной литературе.

Скорость проникновения мороза не может быть учтена в расчетах из-за сложности определения этого параметра и его изменчивости.

Снежный покров не следует принимать во внимание в надежде, что он уменьшит глубину промерзания, поскольку после возведения сооружения снег, скорее всего, будет переноситься ветром от одной части сооружения к другой, и поверхность земли будет обнажена с наветренной стороны. Если сооружение возведено над землей, поверхность земли будет оголена, снега не будет, а температура наружного воздуха будет ниже, что также увеличит глубину промерзания.

Если глубина промерзания грунта превышает 2,5 м, а среднегодовая температура в регионе отрицательная, требуется проведение теплотехнического расчета. теплотехнические расчеты.

Такие же теплотехнические расчеты необходимо проводить, если, например, используется изоляция грунта.

Для решения проблемы фундамента применяются следующие правила глубина проникновения мороза. глубина проникновения морозаГлубина проникновения мороза на 1,1 больше нормы для неотапливаемых зданий и меньше нормы для отапливаемых зданий.